Warum Kreuzberg zum Hauptbezirk des neuen Berlins wurde

Berlins Kreuzberg bleibt hartnäckig sich selbst treu. Es ist die Heimat von digitalen Nomaden, Straßenkünstlern und Menschen, die Analogfotografie der Digitalkamera vorziehen.

Berlins Hipster: Wie sich das Kreuzberg-Viertel verändert

Sozial und geografisch gesehen war Kreuzberg lange Zeit ein Randbezirk Berlins. Nach dem Krieg war es ein armer, isolierter Teil der Weststadt, der von allen Seiten von der Mauer umgeben war. Industrieviertel, billige Wohnungen, türkische Migranten, Hausbesetzer, Anarchisten – das Viertel entwickelte sich uneinheitlich. Aber genau das wurde seine Stärke für die Zukunft.

In den 1990er Jahren geriet Kreuzberg ins Blickfeld freigeistiger Menschen – Künstler, Musiker, Schriftsteller, Studenten. Die Fabriken standen leer, Wohnungen kosteten einen Apfel und ein Ei, in den Kellern entstanden illegale Clubs. Um die Jahrtausendwende kamen die ersten Cafés mit Filterkaffee und Keramikbechern sowie Läden, die Bücher und Kassetten verkauften, in das Viertel. Heute ist es Teil des „neuen Berlins“ – inoffiziell, urban, mit einer ironischen Haltung gegenüber sich selbst und dem Rest der Welt.

Street Art als Code der Stadt

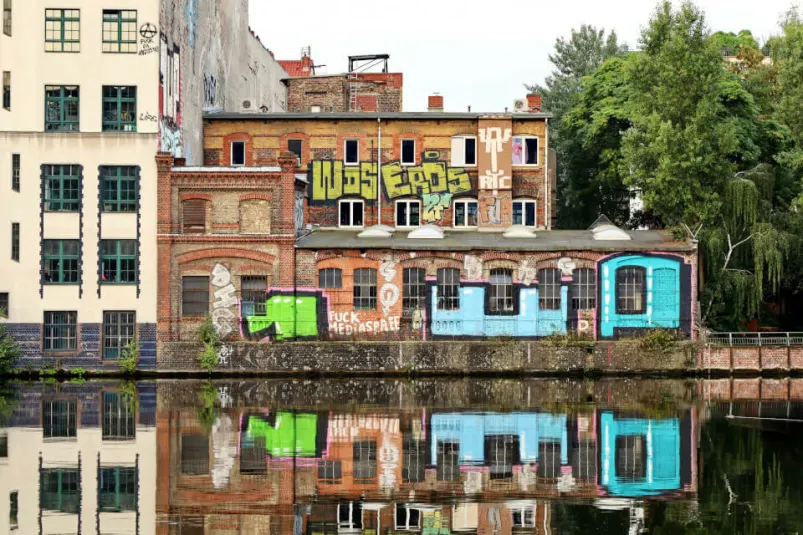

Kreuzberg ist ein großartiger Ort, um Berlin kennenzulernen, aber nicht im akademischen Sinne. Hier gibt es keine einzige leere oder glänzende Fassade. Praktisch jedes Gebäude ist mit Zeichnungen verziert – mit lässigen Tags, motivierenden Skizzen und mehrstöckigen Wandgemälden.

Die ersten Graffitis tauchten in Kreuzberg bereits in den 70er Jahren auf Lastwagen, Garagen und Feuerleitern auf. In den 80er Jahren blühte in der Gegend die politische Straßenkunst auf: Parolen gegen die Mauer, Zeichnungen von Soldaten, verzerrte Gesichter auf weißen Wänden. Damals war es die Sprache der Randgruppen, heute ist es Teil der Berliner Kultur.

Heute gibt es in Kreuzberg mehr als 250 Objekte der Straßenkunst, die in den offenen Archiven Urban Nation und Street Art Map Berlin erfasst sind. Einige Werke sind Jahrzehnte alt, wie zum Beispiel das berühmte Wandbild Astronaut Cosmonaut in der Mariannenstraße – ein Projekt des französischen Künstlers Victor Ash aus dem Jahr 2007. Oder die Aufschrift „How long is now” an der Fassade des ehemaligen Kulturzentrums Tacheles, die bis heute auf T-Shirts gedruckt wird.

Aufkleber, Mosaike, QR-Codes, ausgeschnittene Silhouetten an Ampeln – alles durcheinander und übereinander. Die Wände werden nicht übermalt, sondern so belassen, wie sie sind. Die Stadt lässt sie Spuren sammeln.

Gerade in Kreuzberg werden Türen fotografiert, nicht Gebäude. Touristen fahren gezielt zur Kreuzung Skalitzer Straße und Oranienstraße, um eine neue Schicht über die alte zu legen. Selbst Konzertplakate sehen wie Kunst aus, weil ein Teil der Wand ohnehin schon ein Kunstwerk ist.

Street Art ist in diesem Viertel nicht nur legal, sondern wird oft sogar in Auftrag gegeben. Restaurants, Schulen und kommunale Dienste arbeiten mit Künstlern zusammen, um die Fassaden in das Stadtbild zu integrieren. Paradoxerweise engagieren sogar Banken Straßenkünstler, um nicht wie ein Fremdkörper zu wirken.

Die Stadt spricht die Passanten direkt auf den Ziegelsteinen an. Manchmal ist es ein Zitat von Kafka, manchmal ein Aufkleber mit dem Spruch „Bet small. Think sharp”. Es kann Werbung sein, eine Aussage oder einfach nur ein Aphorismus, aber es funktioniert. Denn in Kreuzberg ist sogar das Graffiti auf seine eigene Weise organisiert.

Wer sind die modernen Berliner Hipster und was wollen sie?

Sie tragen keine Logos und machen keine Selfies in öffentlichen Toiletten. Sie tragen alte Acne Studios-Kleidung, die sie bei Re-Think gekauft haben, oder die Jacke ihres Großvaters aus Münster. Retro-Brillen, das ganze Jahr über Mützen, Netzbeutel mit einem Buch über die Traumata des postindustriellen Bewusstseins.

Ihre Bescheidenheit ist bewusst, denn es ist ein Stil, der sich aus Ironie, Secondhand-Läden und der Gewohnheit, nichts wegzuwerfen, zusammensetzt. Der Tag vergeht zwischen einem morgendlichen Latte in einem Café auf Stühlen von IKEA aus dem Jahr 2006 und einem abendlichen Elektroakustik-Konzert in einem verlassenen Schwimmbad. Anstelle von Serien gibt es Filme, Projektoren und Performances, und statt Hektik gibt es Freizeit, die sich über den Tag verteilt.

Selbst Unterhaltungsangebote werden mit Blick auf Ruhe ausgewählt: Glücksspielplattformen wie Verde Casino werden nicht wegen des Nervenkitzels beliebt, sondern weil sie die Möglichkeit bieten, sich zurückzuziehen. Die Grenze zwischen digitalen Nomaden und urbanen Einsiedlern verschwimmt. Ein und dieselbe Person kann morgens im Nomad Working Space programmieren und abends im Verde Casino Deutschland bei einem kühlen deutschen Bier abhängen.

Umverteilung von Raum - von Fabriken zu Lofts

Kreuzberg war nie homogen. Zwischen den Wohnblocks gab es immer seltsame Leerstände – Lagerhäuser, Technikgebäude, Hangars. Jetzt werden sie zu neuem Leben erweckt. Alte Industriegebiete verwandeln sich in Galerien, Werkstätten, temporäre Schulen und Clubs. Und das ohne Abriss der tragenden Konstruktionen und ohne Euro-Renovierung.

Ein typisches Beispiel ist das Aufbauhaus in der Prinzenstraße. In den 1950er Jahren war es ein Lager für Baumaterialien, dann wurde es zum Büro des Architektenverbandes. Heute beherbergt es eine Buchhandlung, ein Café, Werkstatträume, eine Druckerei und eine Bühne für performative Projekte. Ein weiteres Beispiel ist die Halle am Berghain. Das ehemalige Ostkraftwerk aus dem Jahr 1953 dient heute als Techno-Raum und gleichzeitig als Ausstellungsplattform. Dort wurden bereits Helmut Newton und NFT-Projekte gezeigt.

Berlin Poche

Redaktionsteam

Ständig auf der Suche nach neuen Adressen teilen wir gerne unsere Entdeckungen und lassen euch die besten Orte Berlins entdecken.